Fantasmas

Desde: 1 nov 2022

| Hasta: 1 abr 2023

Curaduría y texto: Román Vitali

Pensar los sistemas, jugar con ellos, desmembrarlos, deconstruirlos, aturdirlos, neurotizarlos. Este conjunto de trabajos (menos uno, el óleo) comienza a desplegarse pensado desde el discurso y la lógica de la fotografía; de hecho, prácticamente todas las decisiones parten de una caja con diapositivas y un álbum con fotos familiares que contiene registros entre 1967 y 1986.

Un pequeño archivo limitado, no secuenciado y desorientado, que narra la dinámica típica de una familia de clase media argentina en el contexto de los años 70-80. Registros que comienzan a ser posibles gracias a la accesibilidad y democratización de las cámaras de fotos.

Toda casa materna está configurada por una iconografía estética, un mobiliario epocal, una selección de objetos inútiles, de estampados ornamentales, de revestimientos mentirosos y, también, suele haber una caja con fotos. Una caja donde, a la manera de un ritual warburgiano, se captura, selecciona, recorta y pegotea una selección de imágenes que van configurando el tejido fallido de una novela familiar, puntuando escenas simples, estúpidas, sin sentido. Una caja cifrada, encriptada, una caja negra de información. Imágenes fantasmas.

De cierta manera, una cotidianidad aburrida y sin sentido es registrada por cámaras domésticas no tan lúcidas, no tan precisas, no tan eficaces, y potenciadas por un ojo no tan nítido. Este ojo edita, cataloga, censura y devela una selección de imágenes que en un futuro posibilitará la reconstrucción de una narrativa familiar. Este conjunto de fotos íntimas y privadas, ¿qué interés público podría tener? ¡Creo que ninguno! Pero, de alguna manera, configura una interpretación metonímica de la historia en su concepto más amplio o general. Nosotros y los otros. Mis fantasmas hablan con los tuyos.

Para quienes teníamos diapositivas, el dispositivo que permitía la posibilidad de contemplarlas sobre la pared o pantalla (en el mejor de los casos) era el proyector, con el envidiable carrusel de “Kodak”, sistema que permitía ver y volver a ver rítmicamente una y otra vez la misma película ciega. Nosotros teníamos diapositivas sin proyector. Imágenes sin un dispositivo posible. Esta falta ya configuraba la imposibilidad de una mirada compartida.

Cada uno observaba individualmente la imagen translúcida en un adminículo plástico que se acercaba a una fuente de luz, como una ventana, y cerrando un ojo y abriendo el otro podía ver la imagen fotográfica, una escena borrosamente congelada, muy difícil de enfocar. Todos peleando por poseer un dispositivo ineficaz. Obstáculos que se van sumando a las operatorias propias del error fotográfico. En definitiva, no veíamos nada. Imágenes fantasmas.

Quizás en este conjunto de obras la fotografía funciona solo como pretexto, una intromisión, una apropiación, una acción típica de una mala educación. Pero lo que vemos… ¿Son fotos tejidas? Fotografiar es una operación de segundos, un acto, un disparo, una aprensión, una captura. Casi no hay tiempo para pensar porque la escena se desvanece. Un instante que petrifica una imagen persistente.

Tejer tiene otra lógica. Tejer implica otra temporalidad. Una lentitud oscilante, un mantra dactilar y una constelación de pensamientos que van acompañando cada mínimo movimiento, cada cuenta acrílica, cada módulo, cada nudo. La calma de un tiempo que transcurre aletargado. Pero entonces… ¿Son o no son fotos tejidas?

La traducción de un sistema fotográfico, como ser una diapositiva, a un sistema textil implica atravesar al menos cuatro acciones. Primero, seleccionar las imágenes (en realidad son ellas las que nos eligen a nosotros). Luego, fotografiar esa transparencia, capturar y codificar la información de esa mínima imagen de 24 x 36 mm, cristalizada y contenida en un marco de plástico de 50 x 50 mm.

Pasamos del objeto analógico y concreto a un archivo digital, manipulado con programas como Photoshop o con aplicaciones como PhotoRoom y Snapseed, para luego poder imprimirlo. De la imagen-luz del monitor al perfume de la tinta sobre papel. Más imágenes fantasmas.

Esta penúltima instancia será el código de mapeado para traducir punto por punto, píxel por píxel, al último de los sistemas: el tejido con cuentas facetadas hilvanadas con tanza. En definitiva, sí, ¡son fotos tejidas! Pero entonces… ¿el material es de plástico? ¡Yo veo cristales!

De esta manera las imágenes entran en relación, se conectan, se significan entre sí, se imprimen y se sobreimprimen, se tejen y se sobretejen, se desmontan en capas, remiten a un hojaldre de información, un milhojas de posibles espectros dislocados. Pasan de sistemas en sistemas, de código en código. ¿Qué hacemos haciendo lo que hacemos? Y… eso nunca se sabe…

Quizás nos transformamos en un médium que conecta el pasado con el presente, lo analógico con lo digital, lo digital con lo textil. Un médium intentando capturar el sudor imperceptible de los espíritus que respiran nuestra nuca. Un traductor, un copiador. Un farsante.

Y se acumulan errores y horrores en los mecanismos fotográficos y de impresión, en las tecnologías obsoletas. Monitores mal calibrados e impresoras que nunca obedecen. Capa por capa, piel por piel. Errores en la toma o el encuadre, en el velado o en el revelado, errores causados por el paso del tiempo y las alteraciones químicas de un ambiente tan húmedo que permite alojar sistemas vivos, microorganismos que deterioran, envejecen, incomodan y modifican las filminas, alterando su epidermis fotosensible, desaturando todo o virando cromáticamente las imágenes al cian, al magenta, al amarillo.

Y zonas de indefinición, de indefensión, de indeterminación. Mancha, agujero, fuera de foco, mucha o poca luz. Más fantasmas solapados.

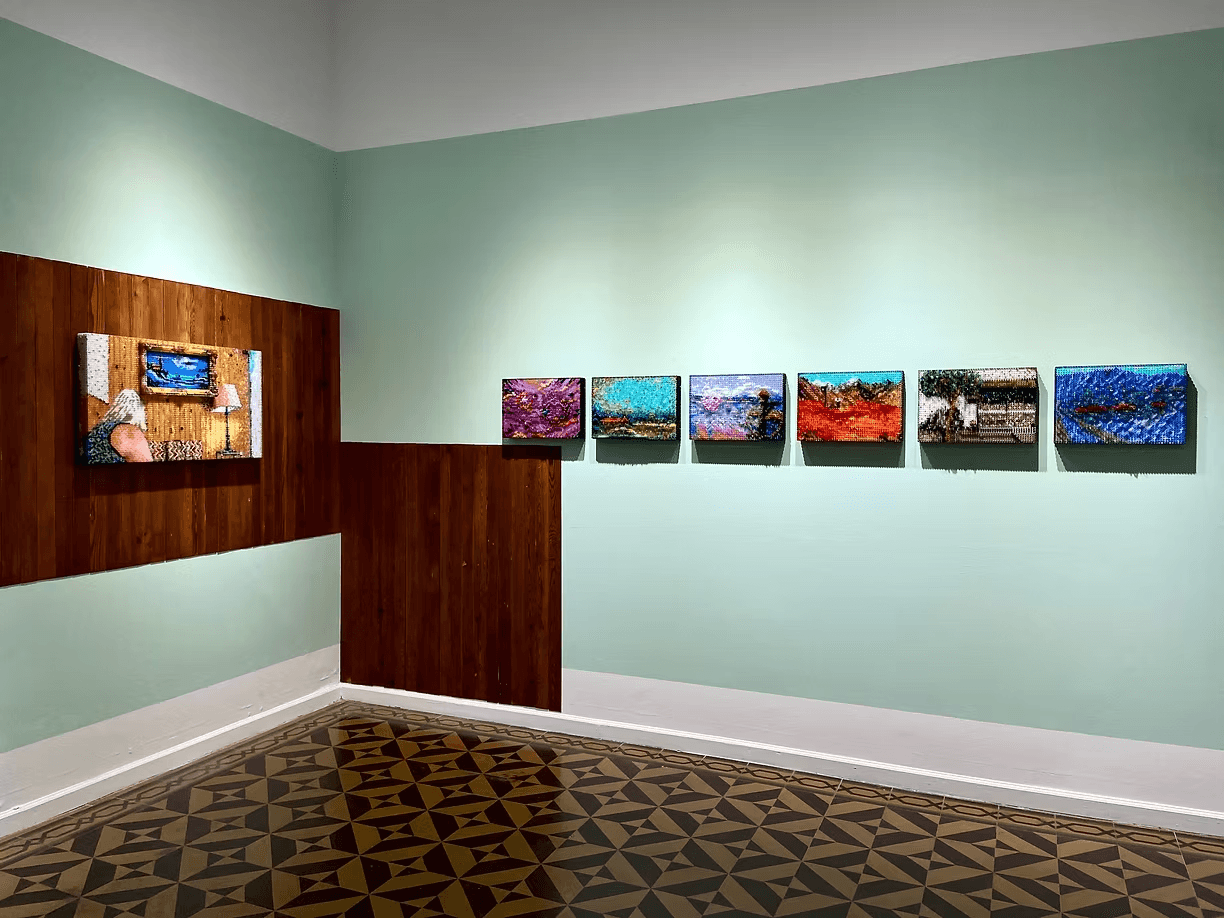

Las fotos de familia siempre remiten a los temas clásicos; al igual que en la pintura, los argumentos se repiten estúpidamente: retratos, paisajes, objetos, escenas. Incluso me gusta pensar la fotografía como una pintura caprichosa, ingobernable. En estas obras los bordes tejidos remiten a la tensión de la tela sobre un bastidor. Y sí… podrían ser pinturas tejidas. Pinturas impresionistas de un puntillismo matemático, riguroso, neurótico.

Si nos acercamos, una abstracción caótica, una geometría dudosa. De lejos, retratos intimistas como el de una madre contemplando la única “obra de arte” que había en mi casa, una pintura al óleo suspendida sobre un revestimiento de machimbre, madera que seguramente ocultaba una humedad imposible. O un retrato mío, un rostro enojado e incómodo con la situación: una naranja sobre la mesa de nerolite, un elefante de juguete y de fondo nuevamente el único cuadro repetido.

Un óleo que en las fotos casi nunca se ve completo: siempre recortado, difuso, pero siempre presente, como testigo silencioso. La única pieza supuestamente de valor en un contexto pobre de imágenes. Un temible paisaje: una marina, un faro guiando, grandes olas golpeando un acantilado y una luna eclipsada por una tormenta amenazante.

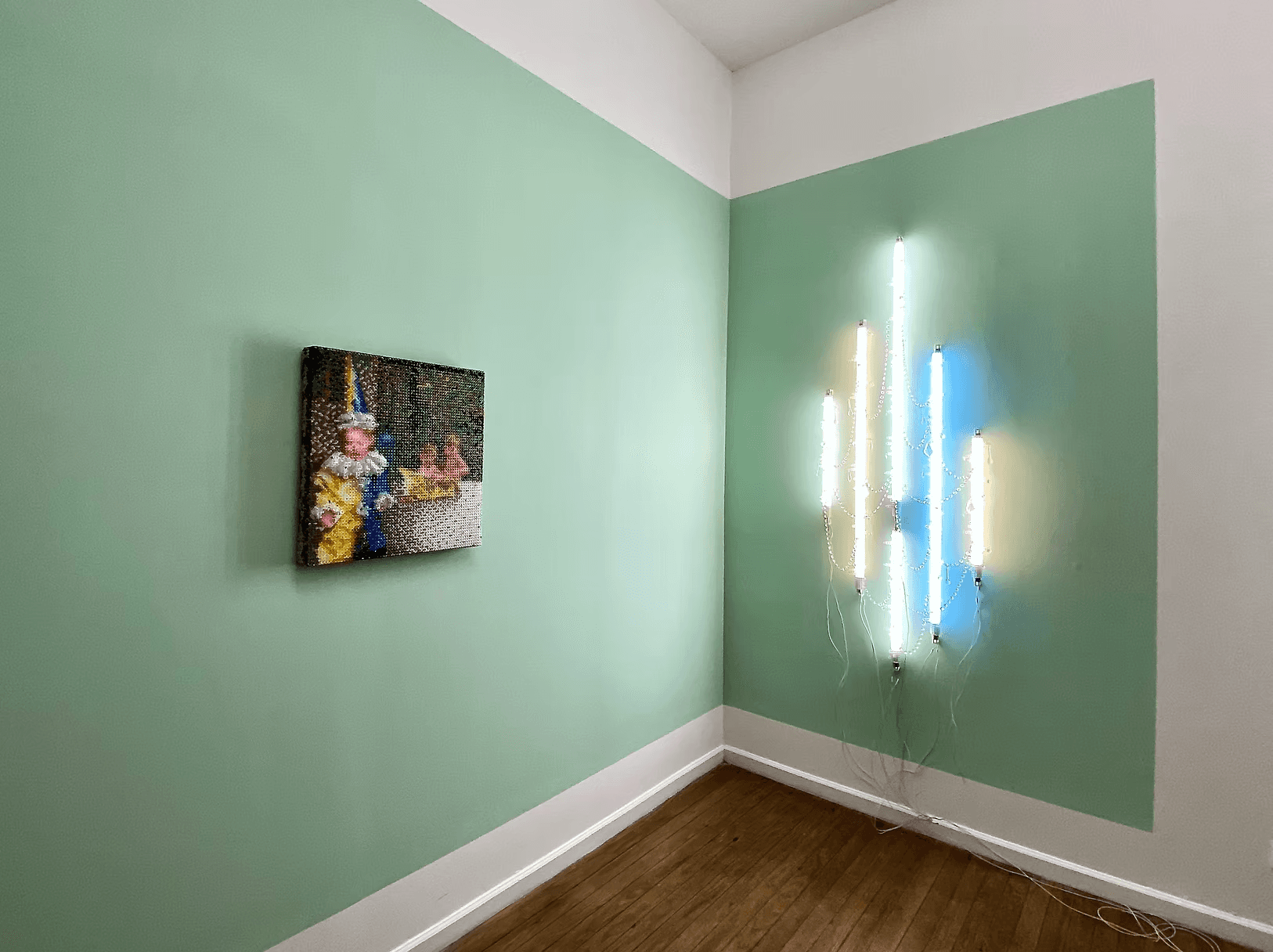

Otra imagen: yo disfrazado de payaso para los carnavales arequitenses mientras mis hermanos sacian el sopor del verano pueblerino dentro de una mínima bañera amarilla. Los pequeños viajes. Ese suspiro vital.

Un padre y una madre embarazada (de mí) posando delante de una piedra cordobesa que más que piedra parece una bomba atómica explotando; o bien abrazados debajo de una catarata soportando mucha agua desplomada.

O lo que queda de un paisaje, lo que debió permanecer como el recuerdo de unas vacaciones: un lago mirado desde un Falcón, restos de montañas, un puente interrumpido, nieve a lo lejos, un árbol con su sombra y un camino con lluvia que no conduce a nada. Imágenes que solo soportan ser miradas desde la distancia, como ojo en la presbicia.

Un “ojo genético”, que por historia o por histeria continúa una línea fiel de generación en generación que va signando un doble destino incongruente: por un lado, la dificultad en el ver —miopías, astigmatismos, glaucomas, cataratas— y por otro, la dedicación al arte, la fotografía, los textiles, las artesanías, las imágenes visuales. “Los Vitalis no ven nada”, ni de cerca ni de lejos. Y sí… muchas veces vemos poco… muchas veces vemos nada…

Ver puede ser también un acto de elección y selección. Y a veces un acto de fe. Cada vez que voy al oftalmólogo le comento que se me aparecen manchas que se mueven, puntos ciegos en el campo visual que aparecen y desaparecen, que se interponen entre lo que pretendo mirar. Su respuesta siempre es la misma: es muy común… casi todos vemos fantasmas.

Curaduría y texto: Román Vitali

Pensar los sistemas, jugar con ellos, desmembrarlos, deconstruirlos, aturdirlos, neurotizarlos. Este conjunto de trabajos (menos uno, el óleo) comienza a desplegarse pensado desde el discurso y la lógica de la fotografía; de hecho, prácticamente todas las decisiones parten de una caja con diapositivas y un álbum con fotos familiares que contiene registros entre 1967 y 1986.

Un pequeño archivo limitado, no secuenciado y desorientado, que narra la dinámica típica de una familia de clase media argentina en el contexto de los años 70-80. Registros que comienzan a ser posibles gracias a la accesibilidad y democratización de las cámaras de fotos.

Toda casa materna está configurada por una iconografía estética, un mobiliario epocal, una selección de objetos inútiles, de estampados ornamentales, de revestimientos mentirosos y, también, suele haber una caja con fotos. Una caja donde, a la manera de un ritual warburgiano, se captura, selecciona, recorta y pegotea una selección de imágenes que van configurando el tejido fallido de una novela familiar, puntuando escenas simples, estúpidas, sin sentido. Una caja cifrada, encriptada, una caja negra de información. Imágenes fantasmas.

De cierta manera, una cotidianidad aburrida y sin sentido es registrada por cámaras domésticas no tan lúcidas, no tan precisas, no tan eficaces, y potenciadas por un ojo no tan nítido. Este ojo edita, cataloga, censura y devela una selección de imágenes que en un futuro posibilitará la reconstrucción de una narrativa familiar. Este conjunto de fotos íntimas y privadas, ¿qué interés público podría tener? ¡Creo que ninguno! Pero, de alguna manera, configura una interpretación metonímica de la historia en su concepto más amplio o general. Nosotros y los otros. Mis fantasmas hablan con los tuyos.

Para quienes teníamos diapositivas, el dispositivo que permitía la posibilidad de contemplarlas sobre la pared o pantalla (en el mejor de los casos) era el proyector, con el envidiable carrusel de “Kodak”, sistema que permitía ver y volver a ver rítmicamente una y otra vez la misma película ciega. Nosotros teníamos diapositivas sin proyector. Imágenes sin un dispositivo posible. Esta falta ya configuraba la imposibilidad de una mirada compartida.

Cada uno observaba individualmente la imagen translúcida en un adminículo plástico que se acercaba a una fuente de luz, como una ventana, y cerrando un ojo y abriendo el otro podía ver la imagen fotográfica, una escena borrosamente congelada, muy difícil de enfocar. Todos peleando por poseer un dispositivo ineficaz. Obstáculos que se van sumando a las operatorias propias del error fotográfico. En definitiva, no veíamos nada. Imágenes fantasmas.

Quizás en este conjunto de obras la fotografía funciona solo como pretexto, una intromisión, una apropiación, una acción típica de una mala educación. Pero lo que vemos… ¿Son fotos tejidas? Fotografiar es una operación de segundos, un acto, un disparo, una aprensión, una captura. Casi no hay tiempo para pensar porque la escena se desvanece. Un instante que petrifica una imagen persistente.

Tejer tiene otra lógica. Tejer implica otra temporalidad. Una lentitud oscilante, un mantra dactilar y una constelación de pensamientos que van acompañando cada mínimo movimiento, cada cuenta acrílica, cada módulo, cada nudo. La calma de un tiempo que transcurre aletargado. Pero entonces… ¿Son o no son fotos tejidas?

La traducción de un sistema fotográfico, como ser una diapositiva, a un sistema textil implica atravesar al menos cuatro acciones. Primero, seleccionar las imágenes (en realidad son ellas las que nos eligen a nosotros). Luego, fotografiar esa transparencia, capturar y codificar la información de esa mínima imagen de 24 x 36 mm, cristalizada y contenida en un marco de plástico de 50 x 50 mm.

Pasamos del objeto analógico y concreto a un archivo digital, manipulado con programas como Photoshop o con aplicaciones como PhotoRoom y Snapseed, para luego poder imprimirlo. De la imagen-luz del monitor al perfume de la tinta sobre papel. Más imágenes fantasmas.

Esta penúltima instancia será el código de mapeado para traducir punto por punto, píxel por píxel, al último de los sistemas: el tejido con cuentas facetadas hilvanadas con tanza. En definitiva, sí, ¡son fotos tejidas! Pero entonces… ¿el material es de plástico? ¡Yo veo cristales!

De esta manera las imágenes entran en relación, se conectan, se significan entre sí, se imprimen y se sobreimprimen, se tejen y se sobretejen, se desmontan en capas, remiten a un hojaldre de información, un milhojas de posibles espectros dislocados. Pasan de sistemas en sistemas, de código en código. ¿Qué hacemos haciendo lo que hacemos? Y… eso nunca se sabe…

Quizás nos transformamos en un médium que conecta el pasado con el presente, lo analógico con lo digital, lo digital con lo textil. Un médium intentando capturar el sudor imperceptible de los espíritus que respiran nuestra nuca. Un traductor, un copiador. Un farsante.

Y se acumulan errores y horrores en los mecanismos fotográficos y de impresión, en las tecnologías obsoletas. Monitores mal calibrados e impresoras que nunca obedecen. Capa por capa, piel por piel. Errores en la toma o el encuadre, en el velado o en el revelado, errores causados por el paso del tiempo y las alteraciones químicas de un ambiente tan húmedo que permite alojar sistemas vivos, microorganismos que deterioran, envejecen, incomodan y modifican las filminas, alterando su epidermis fotosensible, desaturando todo o virando cromáticamente las imágenes al cian, al magenta, al amarillo.

Y zonas de indefinición, de indefensión, de indeterminación. Mancha, agujero, fuera de foco, mucha o poca luz. Más fantasmas solapados.

Las fotos de familia siempre remiten a los temas clásicos; al igual que en la pintura, los argumentos se repiten estúpidamente: retratos, paisajes, objetos, escenas. Incluso me gusta pensar la fotografía como una pintura caprichosa, ingobernable. En estas obras los bordes tejidos remiten a la tensión de la tela sobre un bastidor. Y sí… podrían ser pinturas tejidas. Pinturas impresionistas de un puntillismo matemático, riguroso, neurótico.

Si nos acercamos, una abstracción caótica, una geometría dudosa. De lejos, retratos intimistas como el de una madre contemplando la única “obra de arte” que había en mi casa, una pintura al óleo suspendida sobre un revestimiento de machimbre, madera que seguramente ocultaba una humedad imposible. O un retrato mío, un rostro enojado e incómodo con la situación: una naranja sobre la mesa de nerolite, un elefante de juguete y de fondo nuevamente el único cuadro repetido.

Un óleo que en las fotos casi nunca se ve completo: siempre recortado, difuso, pero siempre presente, como testigo silencioso. La única pieza supuestamente de valor en un contexto pobre de imágenes. Un temible paisaje: una marina, un faro guiando, grandes olas golpeando un acantilado y una luna eclipsada por una tormenta amenazante.

Otra imagen: yo disfrazado de payaso para los carnavales arequitenses mientras mis hermanos sacian el sopor del verano pueblerino dentro de una mínima bañera amarilla. Los pequeños viajes. Ese suspiro vital.

Un padre y una madre embarazada (de mí) posando delante de una piedra cordobesa que más que piedra parece una bomba atómica explotando; o bien abrazados debajo de una catarata soportando mucha agua desplomada.

O lo que queda de un paisaje, lo que debió permanecer como el recuerdo de unas vacaciones: un lago mirado desde un Falcón, restos de montañas, un puente interrumpido, nieve a lo lejos, un árbol con su sombra y un camino con lluvia que no conduce a nada. Imágenes que solo soportan ser miradas desde la distancia, como ojo en la presbicia.

Un “ojo genético”, que por historia o por histeria continúa una línea fiel de generación en generación que va signando un doble destino incongruente: por un lado, la dificultad en el ver —miopías, astigmatismos, glaucomas, cataratas— y por otro, la dedicación al arte, la fotografía, los textiles, las artesanías, las imágenes visuales. “Los Vitalis no ven nada”, ni de cerca ni de lejos. Y sí… muchas veces vemos poco… muchas veces vemos nada…

Ver puede ser también un acto de elección y selección. Y a veces un acto de fe. Cada vez que voy al oftalmólogo le comento que se me aparecen manchas que se mueven, puntos ciegos en el campo visual que aparecen y desaparecen, que se interponen entre lo que pretendo mirar. Su respuesta siempre es la misma: es muy común… casi todos vemos fantasmas.